関西支部だより+ 38号(2025年3月版)No.16

大阪公立大学大学院農学研究科 緑地環境科学専攻 准教授 松尾 薫

はじめに

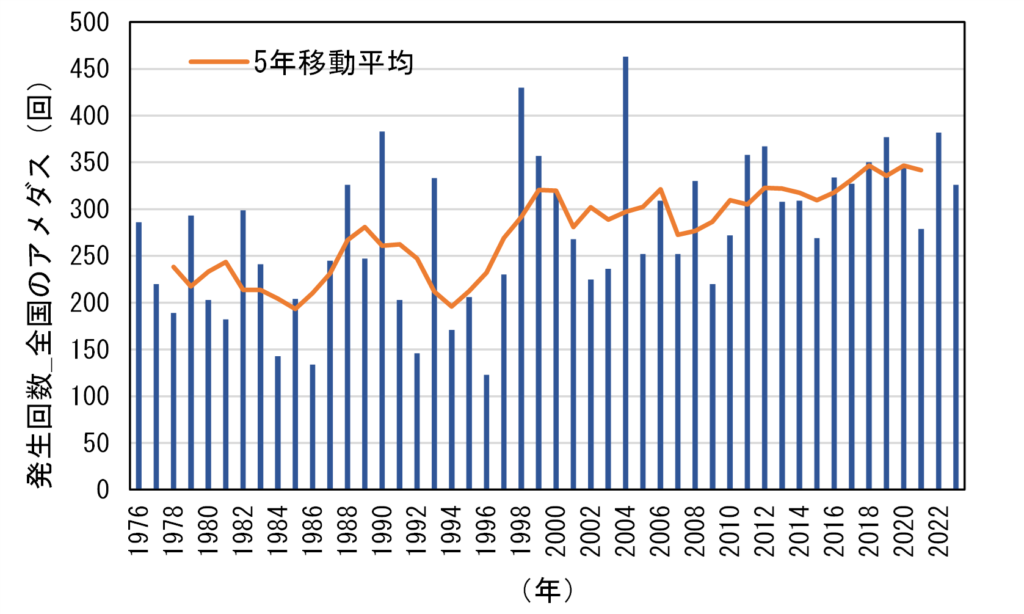

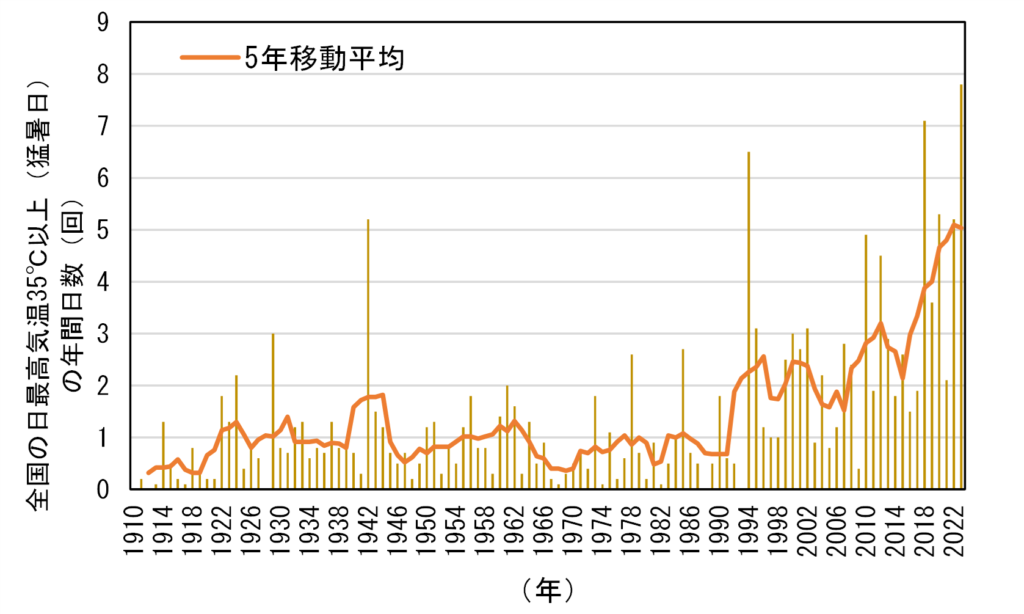

世界的に重要な課題として、気候の自然変動(climate variability)に加えて観測できる人為起源の変化(climate change)1)が取り上げられています。実際に気象庁のデータを概観すると、1975年以降の全国(アメダス)の、非常に激しい雨で車の運転が危険とされる1時間降水量50mm以上の年間発生回数は増加しており、1910年以降の全国の日最高気温35℃以上(猛暑日)の年間日数は、100年あたり2.3日の増加が確認できます。そのような中、日本では最近、ネイチャーポジティブ(自然再興)が掲げられ、2021年に流域治水関連法が成立し、流域治水の取組の実効性を高める法的枠組みが整備され沿川の緑地を保全し、都市冷却効果や雨水浸透機能を有するグリーンインフラとして活用することが掲げられています。

このように都市の緑地は重要性が再認識されていますが、同時に様々な課題にも直面しています。例えば都市公園は、高度経済成長期の急速な都市の拡大により一定程度整備されてきた一方で、老朽化の進行、管理する地方公共団体の税源不足や財政の硬直化による投資・管理余力の不足といった事情を抱えています。また都市農地は、人口減少時代に突入による宅地需要の低下や都市農業への関心の高まりから、いずれ宅地化するものから都市にあるべきものへと方針の大転換がなされ、同時に都市農家の後継者不足といった問題を抱えています。このように都市の緑地の需要は確実に高まっているものの、単純により多くの緑地を保全・整備するという考えには限界性があり、戦略的な保全・整備を進める必要があると考えます。

そこで「どのような場所をどのような緑地とするか」を、まちづくりに関わる人たちに伝えるためにはどうすればよいかを、これまで考え取り組んできました。本稿では、主に熱環境の視点から、I:どのような場所に緑地があれば都市冷却効果を最大限発揮できるかをメソスケールと街区・建物スケールで捉えた事例、II:どのような場所をどのような緑地とするか」の知見をまちづくりの現場に展開するための情報支援ツールを作成した事例、の紹介をしたいと思います。

I-A:メソスケールでみる緑地の都市冷却効果

まず、メソスケールとは気象現象を大きさにより分類した時の、100m~数10km程度の空間スケールです。そのスケールで捉えられる気象現象は、例えば都市ヒートアイランド現象やゲリラ豪雨、局地風といったものです。今回紹介する事例では、メソスケールの気候予測ができる米国大気研究センター(NCAR)などの研究機関により開発された「メソ気象モデルWRF(Weather Research & Forecasting)3)」を使用しました。

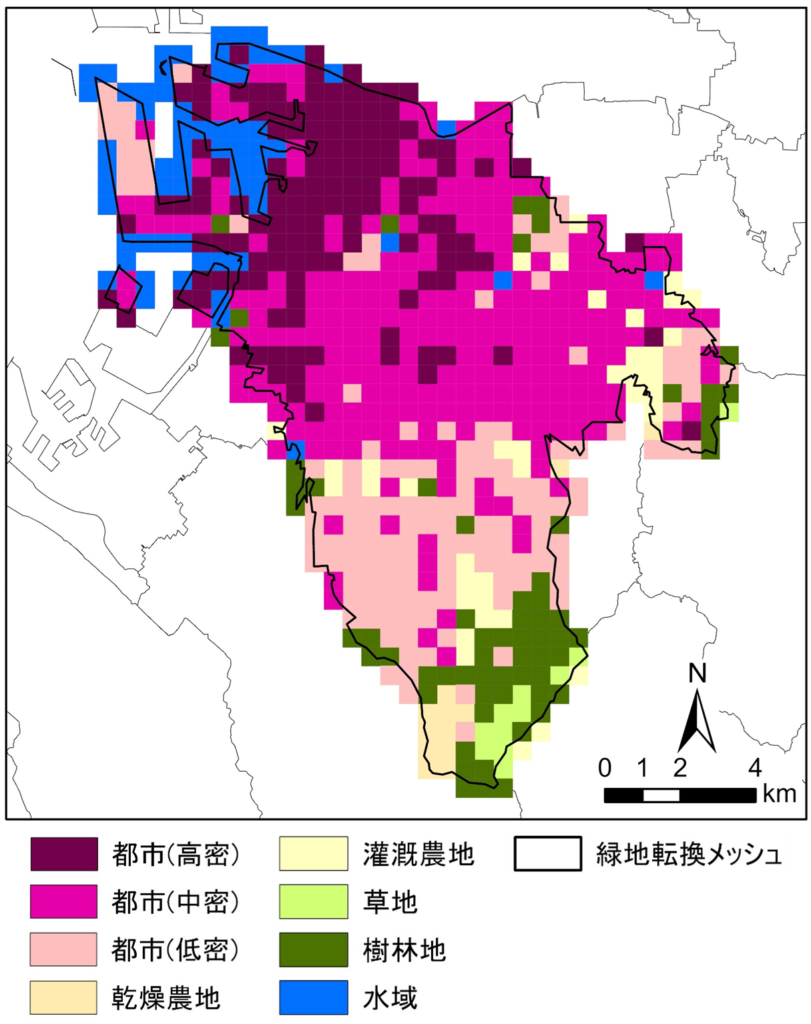

対象地の大阪府堺市は大阪湾に面し、臨海部埋立地、平坦地、台地及び丘陵地といった多様な地形から成ります。南部の丘陵地にはおよそ600haの二次林を中心とする樹林地が残っており、また仁徳天皇陵古墳に代表される百舌鳥古墳群をはじめ、旧集落地には数多くの社寺が現存し、市街地における貴重な緑として役割を果たしています。また、大和川や石津川などの河川が南北に縦貫しているほか、丘陵地や農地を中心に600余りのため池が分布しており、豊かな水辺環境を形成しています。政令指定都市であるものの、人口動態は減少傾向で、2021年の一年間で人口は自然動態と社会動態を合わせて5,323人減少し、2050年には65.6万人にまで減少することが予想されています。このような人口減少に対応した緑地整備を想定した将来土地利用図3パターンを作成して気候予測を行い、現状の気候と比較することで、どのような場所でどのように緑地を整備することが、メソスケールでの熱環境改善に有効かを検証しました2)。

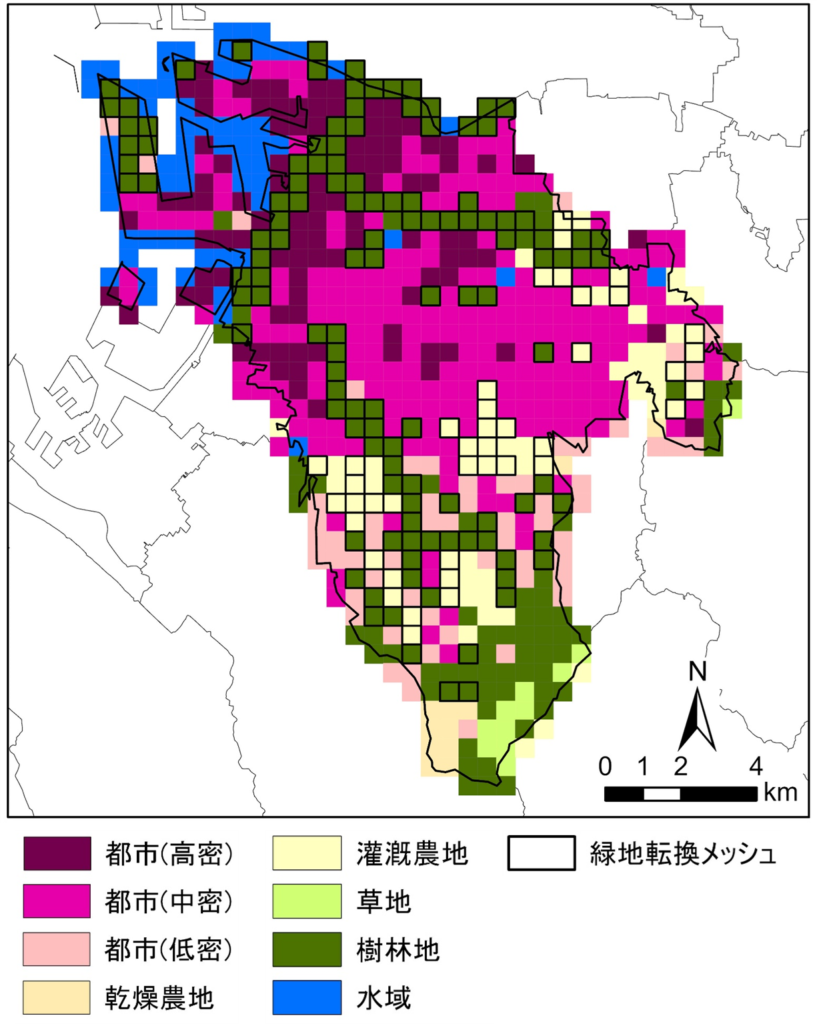

- 緑地系統シナリオ:堺市緑の基本計画を参考に、計画的に市街地での緑地系統が形成されるように土地利用転換を図ることを想定したシナリオ

- 無計画シナリオ:計画的な意図を持たずに人口減少するエリアが緑地になると仮定したシナリオ

- 防災シナリオ:水害に対する防災の視点から緑地転換を図るシナリオ

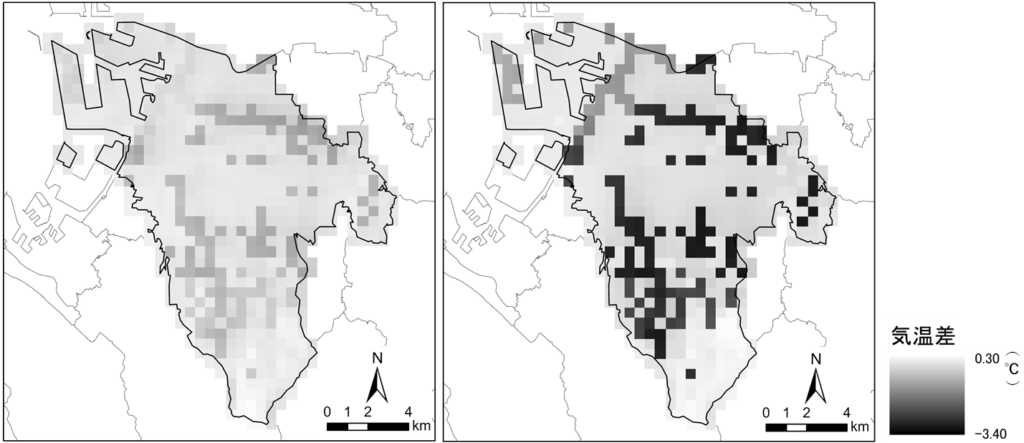

堺市の夏季の気候現況は、昼間は沿岸部の気温が30~33°C、内陸部は34~35°Cと沿岸部と比べて高く、風速4m/s程度の海から風が吹いています。夜間は南部の丘陵地で23~28°Cと低く、農地が分布している北東部や中央部では周辺エリアよりも気温が低い場所が点在しています。この現況と緑地整備3パターンの気候予測結果を比較すると、どの緑地整備でも気温の低い場所が現状よりも拡がることがわかりました。しかし、その効果は緑地の配置形態によって異なることも確認できました。例えば、無計画シナリオや防災シナリオでは、沿岸部にまとまった緑地を確保したことで、その場所の気温の低下に効果的でしたが、緑地系統シナリオは内陸部への拡がりも確認できました。この違いは、まだ明確には分析できていませんが、おそらく沿岸部を都市から樹林地や灌漑農地に転換したことで、現状でも西から強く吹く海風の冷却効果が維持されたまま内陸部に侵入したこと、また系統的に配置された緑地によって風の道が作られたのではないかと考えています。

左:現在の土地利用 右:緑地系統シナリオの土地利用

現状と緑地系統シナリオの気温差分布図(左:昼間、右:夜間)

土地利用図と結果

I-B:街区・建物スケールでみる緑地の都市冷却効果

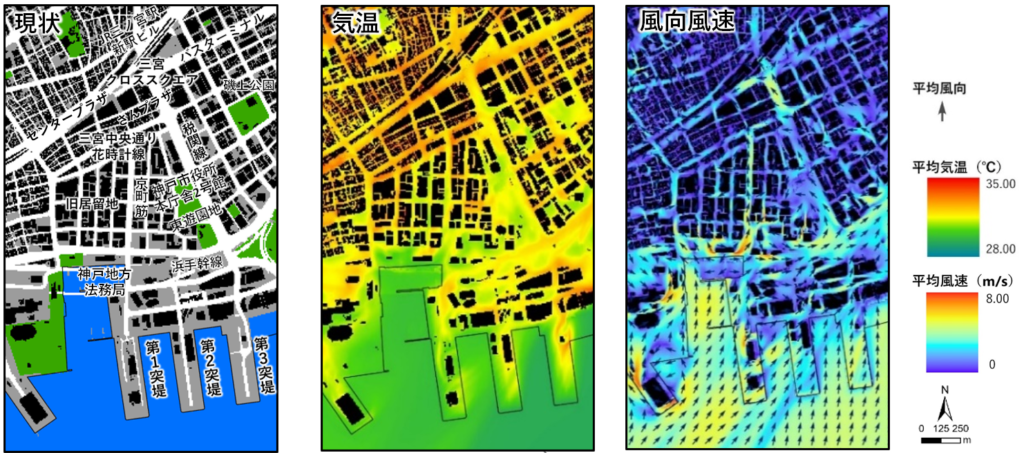

街区・建物スケールは、建物の形状も再現し、詳細な風の流れや日陰の有無と気候状況との関連を評価できる空間単位です。例えば、CFD(Computational Fluid Dynamics)は、街区・建物スケールで詳細な熱環境を評価する際に使用されます。今回紹介する事例は、メソスケールと街区・建物スケール間の相互作用を捉えた気象モデル、Multi-Scale Simulator for Geoenvironment(MSSG)を使用しました。MSSGは海洋研究開発機構で開発が続けられている大気海洋結合モデルです。対象地の神戸市・三宮地区は、海風の影響を受けやすい湾岸部に位置し、大阪湾と六甲山系が近接し、狭い範囲に市街地が立地することや再整備計画等による2030年を目途とした急速な都市改変が進められています。都市改変が進む中で、どのような場所でどのような緑地を整備することが、街区・建物スケールでの熱環境改善に有効かを検証しました4)。

ここで熱環境改善に効果がある緑に関わる方策を整理してみました。

- 土地被覆の緑化:蒸散による潜熱が大きいため顕熱が抑制されアスファルト面よりも周辺大気の高温化を抑制する

- 街路樹の整備:樹冠部の日射遮蔽効果により地表面の温度上昇を防ぎ、蒸散効果によって周辺の気温低下に寄与する

- 建物の除却や建物配置の変更、空地の確保:海風の効果を利用できる

これらを三宮地区に導入した結果、第2~第3突堤や旧居留地のような沿岸部では街路における風の流れや建物の隣棟間の風通しを戦略的に確保することで海風を街に取り込めることが確認できました。また内陸部のさんプラザとセンタープラザ間に空地を設けたことで、地上部に向けて上空の海風を誘導することができ、さらにその風が周囲の道路へ吹き込むことで、風速を増加させ気温を下げることができました。これは、海風の層の厚さは数百mあるため、今後は沿岸部での対策だけでなく、内陸部も含めて空地を確保することで上空に吹く海風を地上部に引き込む方策の検討も必要だということがわかりました。三宮クロススクエアや税関線のような内陸部では、車線減少や街路樹・植栽を増やすことで、その場所の気温低減に効果的でした。しかし街路樹の列植は、その蒸散効果により気温を微減させることはできましたが、その程度には限界性があり周囲より相対的に気温が高い場所が残りました。これより、内陸部での熱環境改善に緑地整備が有効であることが確認できましたが、さらに効果的な整備のためには、道路の車線減少と歩道の拡張など、土地被覆による改善も併せて必要であると考えられます。

メソスケールと街区・建物スケールの熱環境の視点から、どのような場所に緑地があれば都市冷却効果を最大限発揮できるかを検討しましたが、今後はこのような知見をまちづくりに展開する必要があります。例えばメソスケールで捉えた結果は都市計画マスタープランの中の現状分析の部分やゾーニング図作成の際の一要素としての活用可能性があり、緑地の計画の根拠となりうると考えます。街区・建物スケールは、例えばエリアマネジメントを行う組織に熱環境の客観的データとして提示が可能となります。このように、実際のまちづくりの現場での展開を意図した、熱環境の情報支援ツールを作成した事例を最後に紹介します。

II:「どのような場所をどのような緑地とするか」の知見をまちづくりの現場に展開するための情報支援ツール

ここでは、地区・建物スケールにおける適材適所の都市熱環境デザイン導入を進めていくには、①や②の知見と都市づくりの現場をつなぐ情報支援ツールとして、以下の3点が必要と考えました。

- 熱環境の分析結果に基づく、地区スケールのゾーニングと対策方針(熱環境ゾーニングマップ)

- 1のゾーン毎に示された具体的で導入可能な対策デザインメニュー

- 2のメニューを取り入れた現実的な将来イメージ(熱環境改善都市モデル)

これらを備えた情報支援ツールを「適材適所の都市熱環境デザインを支援するアドバイスマップ」(以降、「アドバイスマップ」)とし、広島市の都心部を対象に作成しました。作成においては、MSSGを用いた気候分析や専門家協働WSを行い、熱環境の分析から作成までを実践し、有効性の評価も行いました5)。

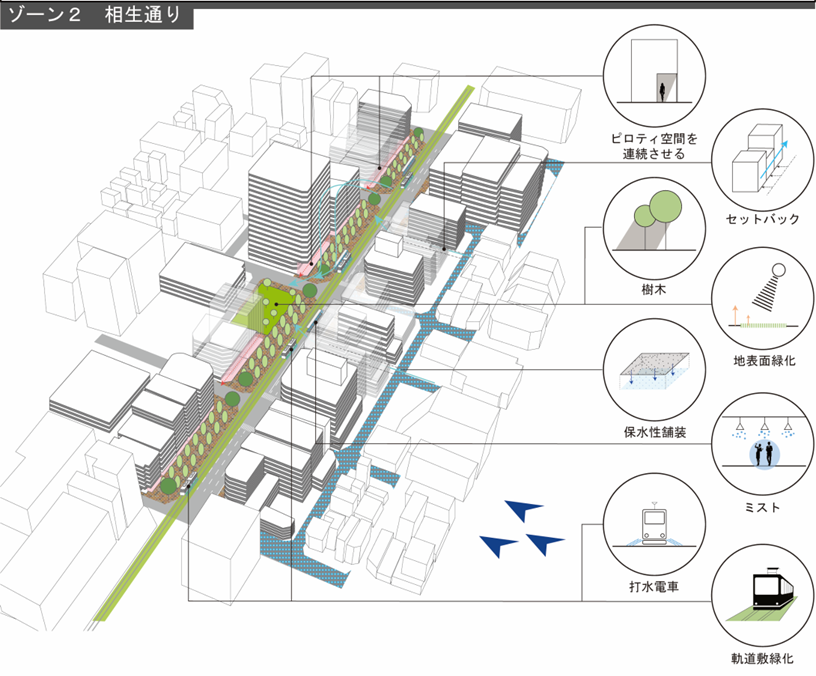

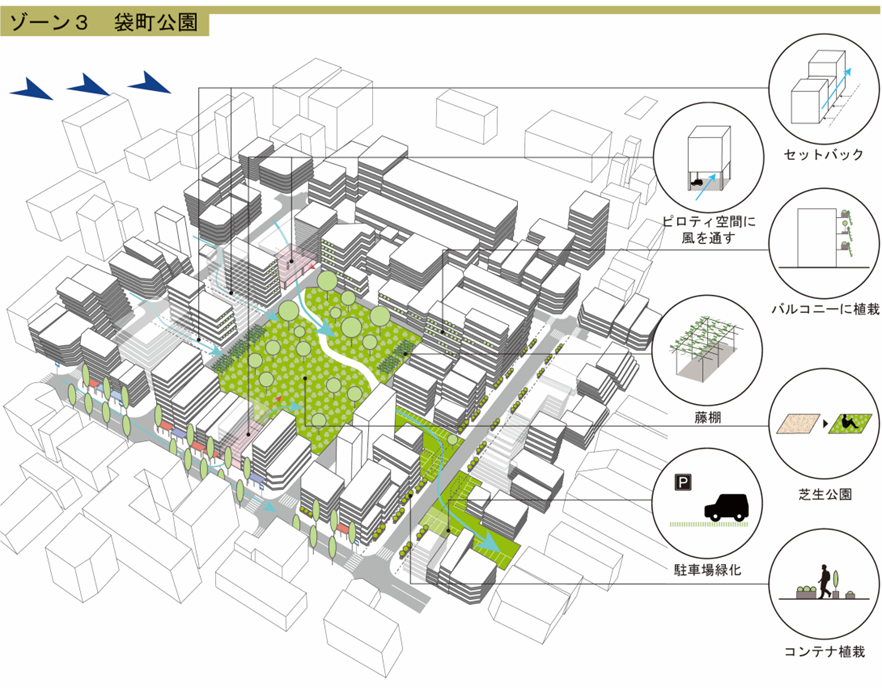

第1回WSのプログラムは、「熱環境ゾーニングマップ」と「社会環境関連地図集」を使いながら、熱環境ゾーニングマップのゾーン別のモデル街区を対象に、今後10年間に導入が想定できる現実的な対策デザインを意見出ししてもらいました。「熱環境ゾーニングマップ」はMSSGを用いた気候予測結果を用いて広島都心部を気候特性別にゾーニングした地図です。「社会環境関連地図集」は、広島都心エリアの社会環境の現状を地図に示したものです。モデル街区の1つとして、例えば、広島電鉄本線が通るメインストリートの「相生通り沿道」では全体方針として「トランジットモールエリアにする」「北側をスローモビリティ空間にする」「車線を1車線減らす」などの対策デザインが出されました。ここでは「建物による日陰が生じている沿道南側をさらに緑化するか」、「日向の北側歩道空間を緑化するか」という議論が中心となり、北側歩道の日陰づくりを中心とした対策デザイン、南側の緑化のデザインのあり方を変える方針の対策デザインがそれぞれあげられました。また街の中心部に位置する「袋町公園」では、全体方針として、「公園と周辺の境界を緩やかにする」といった公園とその周辺が緑地によってつながるデザインをイメージした対策デザインが挙げられました。この方針をもとに「公園の裸地を芝に変える」や「カフェと一体となった公園」のような熱環境対策に公園周辺の活用方法まで加味された対策デザインが挙げられました。次に、第1回WSで出してもらった対策デザインをもとに熱環境改善効果を確認するために、それぞれについてMSSGによる気候予測を行いました。第2回専門家協働WSでは、モデル街区を対象に、対策デザインの具体的な配置案を参加者で話し合いをしながら作成しました。その際、気候予測結果もWSの資料として用いました。WSの話し合いで作成された配置案をもとに、熱環境改善都市モデルをつくり、「アドバイスマップ」を作成しました。

最後に、広島の都市づくりに携わる民間事業者4名及び行政関係者2名の方に、「アドバイスマップ」の活用可能性や掲載情報のあり方について、ヒアリング調査を行いました。本マップの活用の場として多く意見が挙がったのは、「エリアマネジメント」と「行政計画」でした。

「エリアマネジメント」

- ステークホルダー合意による計画策定を行う際に、熱環境改善の観点からのエリア価値の向上を示すエビデンスとなる

- アドバイスマップに示された対策デザインメニューや熱環境改善都市モデルが直感的にイメージしやすいので、熱環境改善を考えるきっかけとして有効

- 今後、デザインメニューを実際に使用する時は、コストや事例、効果が詳細に示された「アドバイスマップ詳細版」が必要

「行政計画」

- 「アドバイスマップ」を行政計画に位置付け、熱環境改善に策を行って取り組んでいることがわかるようなラベリングなどを実施することで、熱環境改善策を取り入れた都市環境デザインを民有地に反映させることができる

- 総合設計制度の許可基準に熱環境改善項目を組み込むことが可能

- 行政の緑地配置計画において、従来は誘致距離等を参考としてきたが、「アドバイスマップ」が新たな根拠となる

以上、3つの事例を紹介しました。これらは熱環境の客観的データを作成した上で、その知見をまちづくりに展開することを意図したものです。このような事例を紹介すると、10年前は「高解像度の気候予測はハードルが高く時間を要する」「街は時々刻々と変化するため熱環境を示す客観的データは意味がないのでは」という意見が多かった気がします。しかし、昨今のコンピュータ技術や都市気候の数値計算による予測技術の発展だけではなく、都市の緑地の重要性が再認識されていることから、数値計算の実施も含めた情報支援ツール作成までの一連の方法を、まちづくりに携わる人たちが取り入れることは可能ではないかと思う次第です。

- 渡辺紹裕「地球温暖化・気候変動」農業農村工学会誌75(12),1130,2007年

- 中元菫・松尾薫・武田重昭・加我宏之「メソ気象モデルWRFを用いた堺市の人口減少に対応した緑地配置シナリオの気候分析」ランドスケープ研究86(5),611-616,2023年

- https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/

- 中元菫・松尾薫・武田重昭・加我宏之「神戸市・三宮地区における緑地と海風に着目したMSSGモデルによる熱環境シミュレーション」都市計画論文集59(3),1605-1612,2024年

- 松尾薫・井上莞志・横山真・田中貴宏・吉原俊朗「適材適所の都市熱環境デザインを支援するアドバイスマップのあり方に関する研究-広島都心部を対象とした専門家協働ワークショップを通して-」日本建築学会計画系論文集88(814),3295-3305,2023年