関西支部だより+ 38号(2025年3月版)

テーマ:そのまち「らしさ」をなすまちなみづくり(京都市田の字地区)

阿久井康平さん(大阪公立大学)

×

阿部俊彦さん(立命館大学)

×

白石将生さん(昭和株式会社)

■企画趣旨の説明(編集広報委員会より)

日時:2024年11月28日 場所:㈱地域計画建築研究所大阪事務所

主催:都市計画学会関西支部編集広報委員会

まちづくりプロジェクトの批評の場をつくる 関西のまちづくりのプロジェクト・事例を回ごとにひとつ取り上げ、そのすぐれた点や興味深い事象を「独自」の切り口で評するレビュー・トークセッション

編委:この「プロジェクト・トーキング」は、関西のまちづくりプロジェクトの批評の場を設けたいという思いで立ち上がった企画ですが、まちづくりプロジェクトそのものへの評価や批判といった「プロジェクトの良し悪し」ではなく、まちづくりプロジェクトを介した批評者同士の「トーク」を主要な目的としています。

ここでは「批評者」は「話者」と呼ばれます。話者は、テーマとして設定されたまちづくりプロジェクトに対する着眼や解釈を他の話者に話題提供し、それを起点に話者間で掘り下げを行っていただくことで、当該まちづくりプロジェクトの新たな価値が浮かび上がります。さらには、話者の内なる見識や哲学が表に出て交わりあうことによって、(記録の読者も含めて)互いに学びを高めあい、新たな理念や仮説が立ち上がることも合わせて期待されます。

第4回となる今回は、「京都市田の字地区」をケーススタディとし、「そのまち「らしさ」をなすまちなみづくり」をテーマとし、阿久井康平さん、阿部俊彦さん、白石将生さんにお集まりいただきました。では、よろしくお願いします。

1.話題提供

話題提供:阿久井康平さん

景観といえば京都という敷居の高さがありますが、京都のローカルな通りの景観に注目して歩いてみました。まず、四条通から寺町通に入っていくと、どんどんスケールが落ちていくように思いました。日本らしくなっていったり、まちに根ざしたお店に出会ったりしていきました。

気になったのは、町家をリノベーションしたお店の看板がハングル文字であるというような、日本の建築に海外のものが入っていることでした。ザ・日本のお家に海外の息吹が吹き込まれているというミックスが面白い。一方で、近代に作られた様相の建築もみられ、その重層も面白い。

また、それらの建築のみならず、新築の戸建住宅、集合住宅はじめ宿泊施設までにも格子や屋根瓦を用いるという配慮も見られ、修景も頑張っている印象でした。一方で意匠の格子の材料がアルミになっていて、木材にするのかどうかといった落としどころが難しそうな課題も感じます。

私は大阪府内の景観形成事業(デザインレビュー)に関わっていますが、なかなか京都のように格子をつけようというところまで届かない難しさも感じています。そういう意味で言えば、京都には、ルールがあるからというより、周りの建物にインスピレーションを受けて、京都だから頑張らないと、という感覚があるのではないでしょうか。持って生まれたおもてなしの精神やシビックプライドが強いという印象がありました。

仏光寺通まで入っていくと外国人観光客が見られなくなってきて、小学生が通学している風景が見られます。町家の連続性に人の生活が重なるという風景はなかなか見ることが少なくなった風景です。細かく見ていくと、低層部の目隠しなどを自前で施していたり、新築マンションでも2階レベルまで町家風の景観になっている事例も見られました。歩いていたら普通のマンションだと気がつかないですが、見上げるとマンションになっています。京都では、ニュートラル色のほぼ黒に近いような修景や新築が見られました。黒色はあまり望ましくないという風潮の自治体もあるなか、京都にはたくさん見られて意外でした。

また、町家をリノベーションして、外国人の方が簡易宿所を運営している様子が見られたことも印象的でした。

さらに、生活空間に目を向けると植栽に力を入れているなど、総じて風景が通りのコミュニティを語っていると感じました。これらの私有地の設えを細かく見てみると、意匠や修景のデザインも凝っていて好きなデザインが多かったです。私有地なので、個人の好みが反映されますが、通りの雰囲気からも大きく逸脱していなくてすごく素敵な風景が印象的でした。

また、神社や町家が同時に至る所で現れてくるのも他ではあまり見られないので、面白いと思いました。集合住宅に庇がついていて、景観への強い思いが感じられました。京都が持っている景観に対する誇りの表れなのかなと。他の都市ではここまでやることはあまりないので、今後のまちなみ整備や景観計画に役立つ事例かなと思います。

もう一つの切り口として取り上げたいのは、雨庭です。グリーンインフラの取り組みは日本全体で増えていますが、雨水の排水とお庭の表現を両立しているのが京都独自で素敵だと感じます。地域の方々が維持管理に参加していて、地域主導でやっている取り組みでもあるので、今後の景観まちづくりを考えていく上ですごく重要だと思います。現在、京都市では14ヶ所の事例があるようですが、こういった取り組みが拡大していくと面的な面白さも増えていくと思います。

阿久井康平さん

話題提供:阿部俊彦さん

景観に関しては、単にボリュームを容積率の規定内に収めればいいという話ではありません。一方で、京都らしさを持つ景観を考える上で、ただ格子をつければいいというわけでもないと思います。格子も、素材はアルミでもよいのか。

京都は、他のまちと比較しても、建築を簡単に建てられない。町家は残さないといけないし、それを壊すならそれ相応の努力をして地元に理解してもらえないと新しいデザインの建物は建てられない。でも、新しいものを建ててはダメ、というわけではなく、ちゃんと考えたものであれば許容してもらえる。景観のルールの厳しさは、その裏返しではないでしょうか。

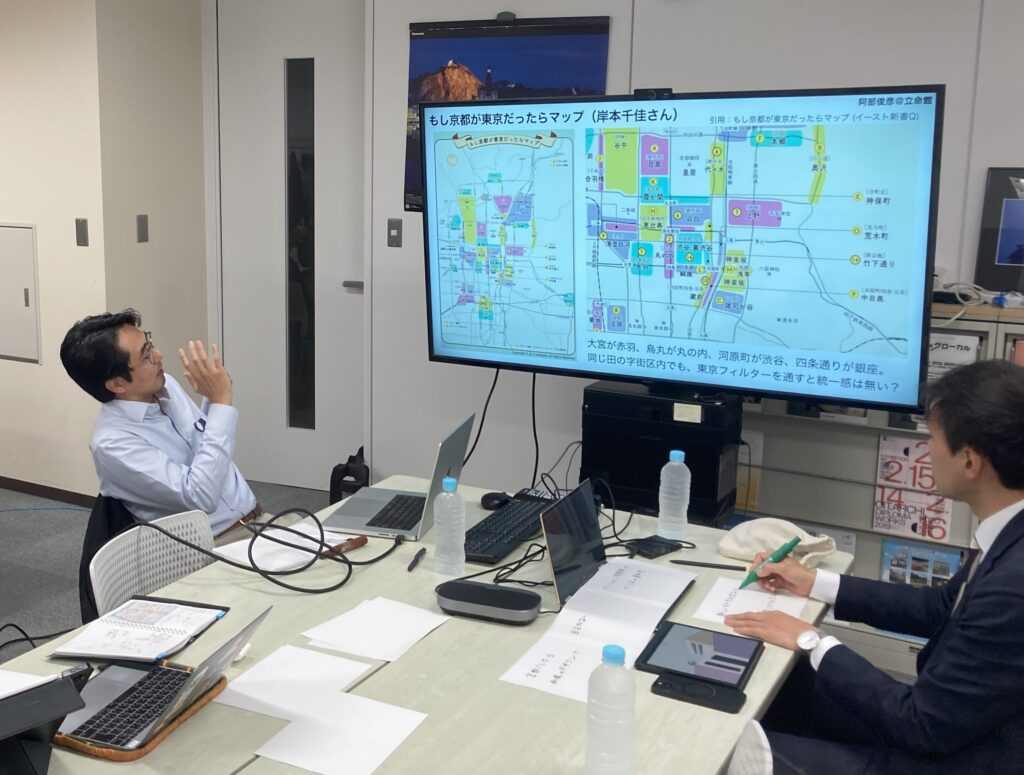

私は京都に住んでいますが、東京出身です。東京目線で京都を見たらどうなるのかなと思ったときに、岸本千佳さんの「もし、京都が東京だったらマップ」という本に出会いました。岸本さんのフィルターを通して京都を見ると、田の字地区全体としての統一感はありません。しかし、それは悪いことではなくて、いろんな可能性が田の字地区の中に含まれているということです。田の字地区を串刺しにする三条通りのまちなみのシークエンス(変化)を見ると、ナショナルチェーンの多い河原町と、若者が集まる新京極に始まり、ブランドショップ街を通り抜けて、烏丸通りに近づくと河合塾や大企業のオフィス、さらに西に進むと生活感が滲み出してきて、堀川通りを超えて、三条会商店街に入ると、ローカルな店ばかりです。どんどん生活感が出てきて、スーパーの野菜の値段も西に行くに連れどんどん安くなるというように、ローカル度が強まります。

阿部俊彦さん(写真左)

建物や用途だけでなく、人の様子や野菜の値段、生活感の雰囲気が全然違う。祇園祭やブランドショップまで吸収できちゃうのが、田の字地区です。

まとめると、京都は日本の景観を議論する上でのモデルであるということ、一方で景観保全をしているわりに開発が進んでいるということ、またその一方で町家も残っているので防災課題がある場所を内包しているということ。そのせめぎ合いがずっと続いていて、不思議だなと感じます。

京都は複合型市街地の先行モデルになり得るのではないでしょうか。徒歩や自転車で多様な施設にアクセスしやすく、生活する上で理想的です。一部、自転車が制限されているエリアがあるので、それはちょっとやり過ぎでは?とも思いますが。外圧を吸収して時代に対応しながら変化しているエリアですね。

話題提供:白石将生さん

田の字地区の全貌がわからないところがあるなと思い実際に歩いてみました。三条通のまちなみは上品な雰囲気があります。価値の高い建物がありそれらがしっかりと活用されてきたのだと思います。市内中心地でも、江戸以降にみられる町家や近代建築などの歴史的建造物は建て替えによる更新も数多くみられ、新旧の建築が混在して立地する職住共存の様子が見られました。また、四条通の北東側にいろんな事業者が入ってきて商業活動が行われている印象でした。

京都のまちなみを作っているのはどのような人たちなのかと、京都らしいまちなみの雰囲気の特徴はどこにあるのかが気になっています。図と地の考え方をあてはめてみると、住まい手にとっては住まいが図、その周辺環境が地ということになります。田の字地区では眺望的な山並みの部分まで目がいかないことがありますが、自然であったり、隣接する建物なども地の要素になります。住まい手がまちなみにどのように関わっているかというと、生活に根ざして育てたまちなみを守り育てていく心意気で協議会の活動などがあるのだと思います。一方で、使い手にとっては、住まい手が培ってきた資産を活かして自分の商売をすることになります。自身の店舗は視覚的な要素で言うと図となり、店舗周辺の住まいや自然環境が地となります。住まい手が培ってきた図が使い手にとっては地となり商いの魅力を支えているのかなと。使い手に対してルールに則って使うならば受け入れる「つかってみなはれ」という寛容性が住まい手にあるのかなと気になっています。来訪者は住まい手の方が作っている生活に入り込めないですが、そういったまちなみの背景を眺めることができています。田の字地区では住まい手と使い手がそれぞれ異なる視点で図と地を認識しながらも、お互いの存在がそれぞれの図を引き立てているのではないかと思います。いろんな来訪者がきて商いが成立するようなにぎわいがあるところも特徴です。

まちづくりでも調和が重視されていますが、ルールによる静的な調和に加え、人々がまちの中で暮らしながらお互いを尊重するという、目には見えないまちの状態を来訪者が楽しむというところに調和が生じているのではないかと考えています。

白石将生さん(写真右)

2.トーク

それぞれがお互いの話題提供を聞きながら書き留めたメモ(※)を俯瞰できるよう貼り出し ※カード・ダイアローグを活用

●寛容性

阿部:京都には寛容性があるというお話ですが、(オーバーツーリズムが問題になっていますが)ホテルやマンションに建て替えるよりは、町家をゲストハウスとして活用するほうが、京都らしい景観は残りますよね。何をもって「京都らしい」と言うのかは難しいところですが、私はこういったことで京都らしさが失われることに対する歯止めが効いているように思います。歴史的な建物が半分しかないのに「京都らしさ」を感じることもその表れかもしれません。

阿久井:関連して思ったのが、新旧混在について、大阪の船場を歩いていると、近世より近代の建築が多く見られますが、京都では近世の建築が近代の建築より多く見られるように思います。大阪と京都で重層性の解像度が違って面白いなと思います。京都は通りのグラデーションが面白くてそこに京都らしさがあると感じます。町家「風」の建築も見受けられますが…これが大阪と京都の違いかな?と思います。

阿部:大阪にも古い町家は残っていますが、歯止めが効かずに壊されてしまっている現状がある。これはコントロールが効いていないということなのでしょうか?

阿久井:中心市街地で比べると、顕著に違いが出ているかと思います。

阿部:京都では、開発圧力を分散できているのでしょうか。京都駅周辺などでは規制を緩和していたりしますよね。経済的には頑張らないといけない現状がある割に、コントロールが効いているように感じます。

阿久井:「つかってみなはれ」のお話がありましたが、これを寛容性と言いつつも試しているような表現だと思いました。空気感というか文化の違いを感じます。

●周辺環境

阿部:田の字地区のまちなみそのものが良いというより、その周辺に存在する川や山といった自然環境を、田の字地区が街区として享受できるということが重要であると思います。大阪はまちそのもので頑張らないといけない側面があります。また、京都には洛中というまちの中心性がありますが、大阪はどこが中心かというと難しいですね。梅田ではないし。そこに違いがあるように思います。

阿久井:京都の通りを歩いていると、至る地点からアイストップとして山が見えます。大阪は平野で、周りの自然環境や地形を借景的に捉えることはなかなかできませんが、そういう捉え方が、ローカリズムというかたちで身体感覚になっているのかなと感じます。例えば小さな路地でも実はちょっと向こうに見える山の稜線が意識されていたり、そういったところも魅力的だと思います。私有地の設えにみる「暗黙の協定」のような様相も景観のルールづくりにヒントを与えてくれるような気もします。

白石:巨大な自然資産に囲まれているので、東西南北どこを向いても眺めが得られますよね。

阿久井:市民の中に根付いているスケール感の幅が大きいのではないかと思います。

阿部:そういう特性がどのように経済価値として田の字地区に反映されているのか気になります。

白石:京都は高さが抑えられているなかで残された近世の町家が使われているまちですよね。

トークの様子

●景観づくり

阿部:景観のルールは、格子さえつけておけばよいので、アルミ製の格子でも許されている現状があります。景観にこだわるまちが、本来の京都らしい景観を失なう方向に進んでいるのが、皮肉的に思います。

阿久井:デザインレビューなどで、意匠材のあり方やどこまで許すなどの具体的な話はあるのでしょうか?アドバイスにはなっても義務じゃないということですかね。

阿部:義務じゃないと格子にもしてくれないでしょうが。義務づけるがよいのかどうかは分かりませんが、無理矢理格子にさせても、質の高い景観にはならない気もします。

阿久井:施工者側にも何かルールやノウハウを共有できる仕組みがあるといいのかもしれませんね。

阿部:とにかく瓦をつければよい、というわけではないですよね。設計者にアイデアを提案してもらって、新しい京都らしさを生み出すデザインを議論できる場があってもいいのではないかと思います。

白石:どこまで守って、どこまで許容するのかのバランスの話ですね。すごく動的なことだと思います。素材の話は経営的な話に大きく関わってくるので難しい部分もありそうですね。

阿部:まだまだ議論すべきところがあるのに、一度許可されてしまうとそれと同じでいいかとなってしまうのが勿体無い。

白石:一つ一つを守った結果によってできた景観力がまちの雰囲気を作ることにどのくらい効果が出ているのか見直す必要があると思います。

阿部:高さ制限については、「見た目が何メートルが良い、悪い」ではなくて、開発をさせないことで町家を守るという抑制効果が現れていると思います。現規制の15mに則って5階建の町家風のマンションで京都が埋めつくされたとしても、町家が全て壊されてしまっては、京都が目標としていたまちなみとは違いますよね。

白石:高さ制限は景観を阻害させない、まちなみを守る手段ということですね。

阿部:地価の変動や、現状において開発業者が事業を成立させることのできないボリュームで、制限を変動させるのもありかもしれません。

阿久井:「地」のとらえるべきスケールが圧倒的に違います。主要眺望地点から検証した上で、高度利用のニーズを汲み取るという、両面から考えることが大切ですね。大阪も規制緩和されていますが、御堂筋では地上から見たら見えない高層部をセットバックして高度利用することが行われています。

白石:田の字地区から見えるビスタのルールって大事な話ですね。

阿部:開発ニーズがあっても高くできないという実態は、京都だからしょうがないのだと思います。京都では、高さ規制に守られた眺望をステータスにしているので、それは守らないと。

阿久井:町家は残すべきかどうかの議論については、どこの町家か?が大事だと思います。ステータスのお話もありましたが、京都の町家は地域に紐づいているアイデンティティになっているのではないでしょうか。

白石:田の字地区の権利者の価値管理に対する意識としては、今の環境でどう活かすかというところが大きいと思います。町家はいずれ減っていくという大前提がありつつ、動的な流れが今後できていくのではないでしょうか。

阿部:実際には分かりませんが、京都の人には「町家を残したい」と思っていて欲しい。残し方も色々ありますが。

白石:町家を所有している人は町家を残したいという感覚があるかもしれません。けれど、そうじゃない人もいるから現に町家を壊してマンションがたっているのだと思います。

阿部:町家をうまく使って利益を出せる道があると、町家が残されるということもあります。物理的な規制だけでなく、景観施策は経済的な視点も連動するので、その辺りのことを加味してコントロールすることが求められていると思います。

白石:京都駅の南部などの高さ制限の緩和もデータに基づいてシミュレーションされたようです。景観の保全は前提として、田の字地区も土地の形状などから許容できる部分もあるのではないでしょうか。

トークの様子

●生活としての景観

阿久井:動的/静的調和のところで、ローカルと観光客がバッティングするのかが気になりました。どういう生活風景があるのでしょう?

阿部:バスなど交通の混雑が問題になっているところだと思います。生活路地で観光客が騒いでしまうとか買い物が並ぶみたいなことは、住んでいてあまりありません。観光客の流入というより、地価が高いので、滋賀などの周辺自治体に移転する人が増えているイメージです。

白石:幹線道路沿いは観光客が多いですが、三条通り沿いは意外と観光客が少なかったりします。

阿部:四条通りや河原町、新京極はたくさん人がいますが、それ以外は、混雑していて暮らせないエリアになっているということはありませんね。

白石:京都は特に社会情勢に影響を受けますよね。生活を守っていくという考え方から暮らしのゾーニングはもっと動的に捉えて運用されるべきだと思います。そういう意味では田の字地区は両方の影響を受けるエリアなのかもしれません。

阿久井:ゾーニングが難しそうですね。街区一つとっても、「ガワ」と「アンコ」でかなり雰囲気がガラッと変わります。生活のゾーニングは切り分けで考えるべきなのかなと思います。

白石:協議会の計画書の中でも、職住共存というフレーズがあり、地域もある程度それを受け入れています。いろんな共存の度合いがあると思うので、それを踏まえてまちなみも考えるべきでしょうか。

阿部:市の施策で無理矢理コントロールするのではなく、地価の変動に合わせて、高さ規制も変動できる仕組みがあればよいのではないかと思います。本当に保存すべき歴史的なまちなみの地区は、保存地区に指定されています。田の字地区は、保存はしなくてもよい、変わってもよい、でも、変化の中にも一定のルールが必要、という地区ですよね。

白石:大々的にルールの考え方を変えるというよりかは、まちの状態を見ながら少しずつ改変していくという考え方だと思います。例えば今日のお話で専門家から見た素材の違和感がありましたが、それっぽくつくられたまちなみを段階的に改善していくルールづくりが必要だと思います。

阿部:田の字地区は、これまで変わってきたまちなのだから、これからも変わってもいいのではないでしょうか。本当にヤバいまちなみになってしまったら、その時に本気で京都らしいまちなみを考えればよい。オーセンティティを重視するというより、周りの環境を享受して成立している場所なのかなと思います。

阿久井:動的といっても、短いスパンで動いているところと緩やかに動いているところがあると思います。回転率の高い通りとそうでない通りがあるというか。通りごとの動態性や温度差を感じます。

阿部:町の単位は残っていて、町ごとに団結して、学区の運動会で競うといったことが行われていたりするそうです。都会なのに、そういった昔ながらのコミュニティは残っています。マンションができても、自治会活動に、管理組合として参加しているケースもあります。大阪にもそのようなコミュニティが残っていると思いますが、東京ではそうでもありませんね。京都では、それが防波堤になっているかもしれません。

●田の字地区が残すべき価値

白石:残したいのは近代建築などの明確な様式を持った建物ですよね。そういう物を残すためのルールがこれまであったと思います。守るべき物の再確認が必要だと思います。例えば、奥まった土地で前面に駐車場、奥に建物を備えるマンションは沿道の壁面からずれてしまいます。守れないものが出てきたなら、沿道の壁面を守ることを大切にするというように、その解決を考えることも必要だと思います。

阿部:僕は寛容性だと思います。それによって、経済主義的な活動も排除せずに両立できている。しかし、それが、京都市民が求めている本音かどうかはわからない。京都では絶妙な駆け引きがありそう。それによって、開発にもうまく歯止めが効いているのではないかと思います。

阿久井:私は前任が富山なのですが、富山ではコンパクトシティの取り組みを始めて20数年が経とうとしています。富山ではコンパクトシティの市民への浸透力がすごいと感じました。市民が同じ方向を向いている、これがすごい強みだと思います。それに通ずるところが京都の景観にあると思います。それが一つの強みであることは間違いない。ここに、行政、民間、大学といった関係主体が伴走することが求められていると思います。

それと、景観はとらえるスケールが広く、ローカルのものも大事だけど山並みや古い神社をはじめとする歴史・文化なども含めた捉え方も重要だと気付かされます。

阿部:田の字地区は、京都でも唯一、キレイごとではなく、お金の力でまちづくりが左右されるエリアなので、レギュレーションとインセンティブのバランス(駆け引き?)を考える必要があるエリアですね。

トークを終えて記念撮影(左から阿部俊彦さん、白石将生さん、阿久井康平さん)