武庫川女子大学 加登遼

■スマートデクラインに向けたウォーカビリティ評価

日本の都市計画は、人口減少期に入り、遷移点を迎えている。特に、日本における人口減少都市の大都市圏スプロール市街地は、急速な高齢化を伴う人口減少に対応する必要がある。そこで、大都市圏スプロール市街地は、人口減少を許容しつつ、居住者の自立的な生活環境を維持するスマートデクライン(Smart Decline)を目指すべきではないだろうか。その解決手段の1つとして、近年、高齢者の自立的な生活環境を維持する健康まちづくりが注目されている。

この健康まちづくりは、健康に影響を与える要因を、個人レベルだけでなく、近隣・都市・政策レベルなど多層的な要因へと働きかける必要性から取り組まれている。その健康まちづくりの中でも、ポピュレーションアプローチとして、歩行を日常生活にビルトインする必要性が指摘されてきた。例えば、買い物などの日常的な生活行動を送ることで、健康維持に必要な身体活動量を維持できる都市環境が求められている。以上のように、歩行に立脚した都市環境を分析する概念として、ウォーカビリティ(Walkability)が研究されてきた。

その研究の始まりは、1990年頃、アメリカの大都市圏スプロール市街地における生活習慣病対策として、公衆衛生分野やスポーツ科学分野を中心に研究されてきた。その背景には、過度なモータリゼーションに対する批判がある。例えば、Frank et al. (2004)は、米国アトランタ都市圏を対象に、ウォーカビリティの値が高い居住エリアほど、車への依存度が低くて、肥満者の割合も低いことを解明している。その後日本においても、公衆衛生分野を中心に、ウォーカビリティについて研究されている。例えば、Inoue et al. (2009)は、日本人高齢者に対しても、ウォーカビリティが健康性に寄与することを解明している。そして現在は、各自治体が定める立地適正化計画において、「徒歩圏」という概念が導入されたことで、都市計画分野でもウォーカビリティに関する研究が注目され始めている。

■ウォーカビリティの概念

ウォーカビリティとは、“Walk”と“Ability”の造語であり、「歩きやすさ」と日本語訳されることが多い。そして日本では、都心部に対して、回遊行動を促進するアーバンデザインとして着目される傾向にある。しかし執筆者は、大都市圏の郊外に立地する住宅地に対しても、ウォーカビリティに着目する必要があると考えている。

そこで加登ら(2019)は、ウォーカビリティを「日常生活において、居住エリアのイメージを向上するデザインにより、歩行や自転車によるアクティビティを促進する生活環境」と定義した。すなわち、居住エリアの場所性に対して、居住者が想い抱く主観的評価も含む概念である。そのため、距離や身体活動量に基づき算出されるアクセシビリティなどの概念よりも広義な概念として使用される。

実際、加登ら(2019)が、北大阪都市圏の茨木市を事例に、主観的なウォーカビリティ評価を分析した結果、居住エリアのウォーカビリティと、居住者の「安心感」という主観的評価が、類似していることを解明している。すなわち、ウォーカビリティとは、距離やアクセス性だけではないのである。そのため、居住者の感覚に近い概念として、居住者自身の主体的な健康まちづくりなどに寄与することが期待されている。例えば、近隣での居場所づくりや、地域資源マップの作成、ウォーキングなど、多様な活動が想定される。

■市街地類型に応じたウォーカビリティ評価

ウォーカビリティの向上が健康に寄与することは、既往研究により解明されている。しかし、全ての市街地が一律に歩きやすいとは限らない。例えば、国土交通省(2014)の「健康・医療・福祉のまちづくりガイドライン」は、徒歩圏を500mに設定しているが、半分以下の200mも歩けない市街地に心当たりはないだろうか。その一方、無意識に1㎞以上歩いた市街地に訪れた経験はないだろうか。実際、Hanibuchi et al.(2012)は、名古屋都市圏を対象に、ウォーカビリティと市街化の関係性を解明している。すなわち、ウォーカビリティは、市街地類型に応じて異なるのである。

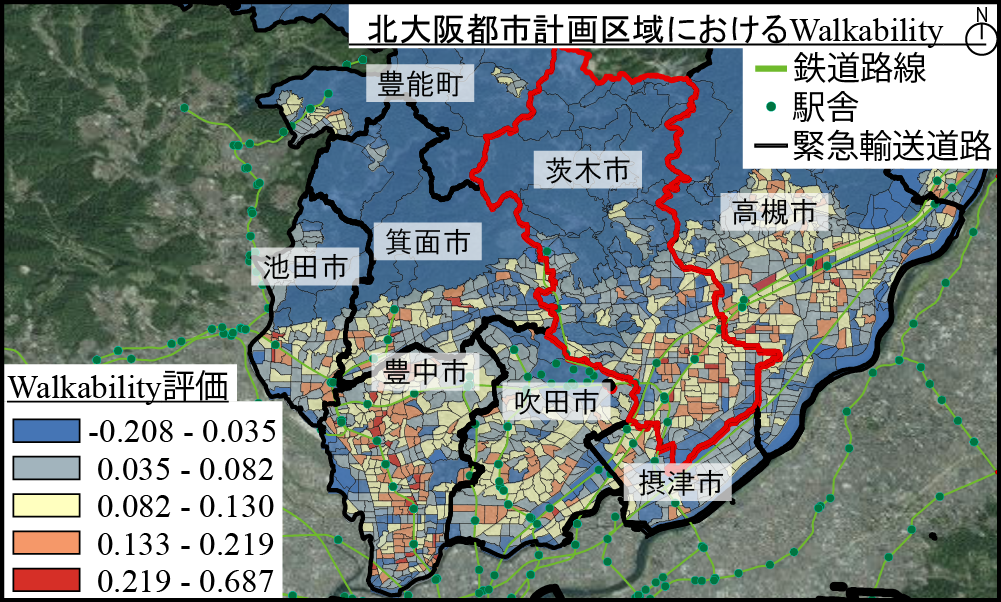

その着眼点から、加登ら(2017)は、日本で分析可能な独自のウォーカビリティ指標を開発した。そして、北大阪都市圏を事例に、居住エリアのウォーカビリティを算出した(図1)。その結果に対して、因子生態分析より類型化した市街地類型に応じたウォーカビリティを分析した。その結果、高度経済成長期に農地数枚ごとにミニ開発された大都市圏スプロール市街地は、ウォーカビリティが高いことが分かった。この大都市圏スプロール市街地は都市基盤が不足しており、自動車交通の観点から否定的に評価されてきた市街地である。しかし、歩行という観点から、再評価できる可能性が分かった。それは、広域で低密度に形成されたアメリカの大都市圏スプロール市街地とは異なる結果である。

(出典:加登ら,2017を一部修正)

■大都市圏スプロール市街地におけるウォーカブルデザイン

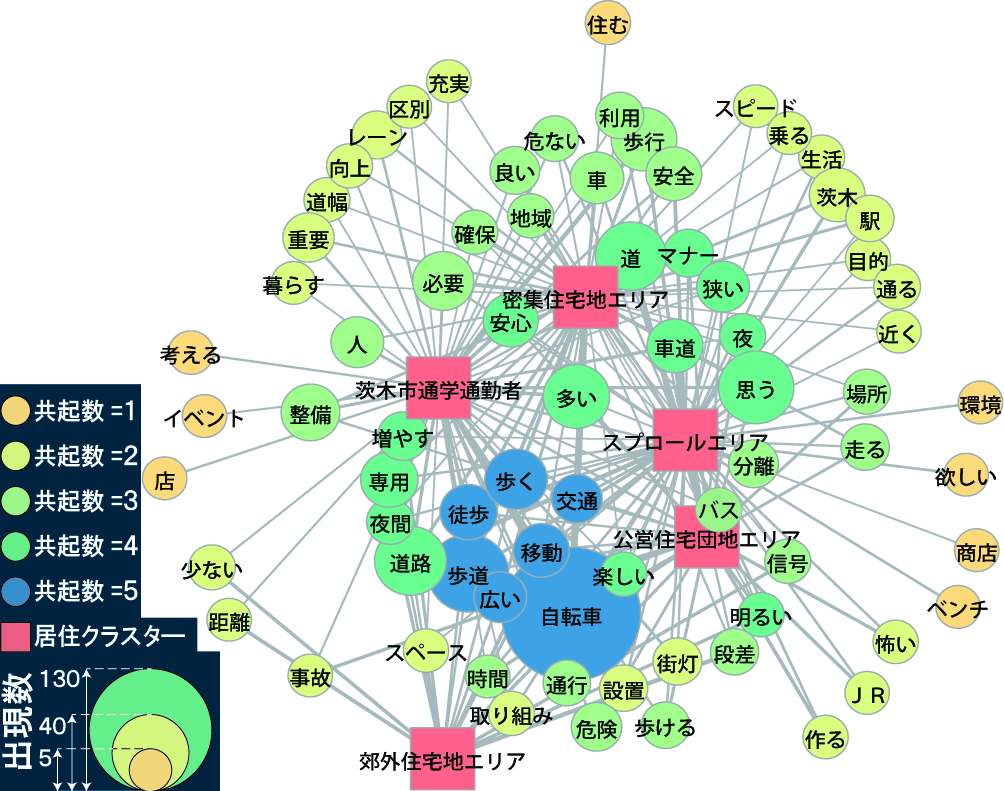

加登ら(2019)は、市街地類型に応じて、ウォーカブルデザインが異なることを指摘している(図2)。実際、Speck(2018)は、体系的な101個のWalkable City Rulesを提案している。ただし、人口減少都市では、都市基盤の更新に対して、多大な資本を投入することは容易ではない。そのため、居住者の主体的な活動によるウォーカブルデザインの方が、実務的に効果的ではないだろうか。

(出典:加登ら,2019)

そこで以下では、執筆者が研究で協力頂いている大阪府茨木市における大都市圏スプロール市街地の事例を紹介する。1点目の事例は、多主体による多様な活動や賑わいを創出することを目的とした社会実験“IBALAB Plus”である。この社会実験は、市民参加型ワークショップ「いばらきひろばトーク」を継続して行い、自ら魅力的な空地を発見して、3週間で8カ所の空地を暫定的に利活用した。なお、この空地とは、「建物のない低未利用地」を意味している。例えば、都市計画道路に指定されたことで生まれている空地では、子供が地面にチョークでお絵描きできる「秋空みちあそび」など、むかし遊びの場として暫定的に利活用した(写真1)。

(茨木市役所より提供)

2点目の事例は、“BOOK TRAVEL”である(写真2)。この取り組みは、茨木市内を縦断する元茨木川緑地に、高齢者の居場所としても評価の高い「図書館」を、まちへと開いた取り組みである。そのプレイスメイキングにより、「本」を介して、高齢者だけでなく、子供を含む多様な世代間の交流が生まれている。

上記の事例のように、部分として拡散的に立地する空地が、居住者の主体的な活動を中心としたウォーカブルデザインにより、都市全体で連鎖的にデザインされていくことで、居住者同士の社会的交流が生まれて、近隣環境での歩行による外出行動が、自然と促進される。それにより、居住者の健康性へ寄与することが期待される。

■今後に向けて

大都市圏スプロール市街地は、急速な高齢化を伴う人口減少に対して、居住者の自立的な生活環境を維持させる都市計画が求められる。その解決方策の一つとして、ウォーカビリティは注目され始めている。

そこで今後は、スマートデクラインに向けて、居住者・行政・企業・研究者などの主体が共同することで、ウォーカブルデザインのモデルとなる事例が、全国的に展開されることを期待している。

参考文献

- Frank, L. D., Andresen, M. A., Schmid, T. L. (2004). Obesity relationships with community design, physical activity, and time spent in cars. American Journal of Preventive Medicine, 27(2), 87–96.

- Hanibuchi, T., Kondo, K., Nakaya, T., Shirai, K., Hirai, H., & Kawachi, I. (2012). Does walkable mean sociable? Neighborhood determinants of social capital among older adults in Japan. Health & Place, 18(2), 229–239.

- Inoue, S., Murase, N., Shimomitsu, T., Ohya, Y., Odagiri, Y., Takamiya, T., Sallis, F. et al. (2009). Association of physical activity and neighborhood environment among Japanese adults. Preventive Medicine, 48(4), 321–325

- Speck, J., (2018) Walkable City Rules: 101 Steps to Making Better Places, Island Press

- 加登遼、神吉紀世子 (2017) 居住エリアのウォーカビリティに立脚した地域評価に関する指標の開発と検証 北大阪都市計画区域の茨木市におけるスマートシュリンキングに向けて, 都市計画論文集, 52(3), 1006-1013

- 加登遼、神吉紀世子 (2019)スプロール市街地における主観的街路評価からみたウォーカビリティ指標の有効性- 北大阪都市計画区域のスプロール市街地におけるスマートシュリンキングに向けて,都市計画論文集, 54(1), 10-19